【節税】小規模企業共済で社長個人の所得税・住民税を安くしよう!

この記事を読むのに必要な時間は約3分です。

加入資格やメリット・デメリットを解説

POINT

- 誰でも加入できるわけではないので、加入資格をチェック!

- 節税などのメリットがある一方で、掛け捨てリスクなどのデメリットもあるので注意!

- 個人的には掛金限度額70,000円での加入がオススメ!

小規模企業共済とは?

小規模企業共済とは、中小企業の経営者や役員、個人事業主が廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる退職金制度で、掛金に応じて給付を受け取ることができます。

加入資格は?

小規模企業共済制度の加入資格は以下となります。

加入資格

以下のいずれかに該当する場合に加入できます。

- 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員

- 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員

- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

- 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員

- 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

- 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

➣簡単に整理すると、中小企業の経営者や役員、個人事業主が対象となります!

掛金は?

掛金月額は、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。また、経営状況に応じて増額や減額も可能です。

メリット・デメリットは?

メリット

1. 退職金の代わりとなり、節税対策にもなる

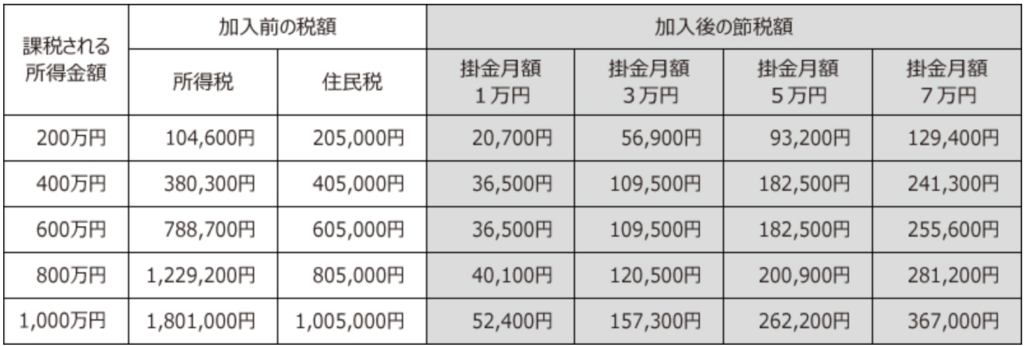

➣会社員は勤務先によって退職金制度がありますが、中小企業の経営者や役員、個人事業主は事業を廃業しても退職金がありませんので、自身で退職資金を積み立てていく必要があります。小規模企業共済は、退職金の積み立てのような役割を果たし、掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として全額が所得控除の対象となり、節税対策となります。

出所:中小機構『小規模企業共済』

2. 共済金の受取りは一括・分割どちらも可能

➣共済金は、退職・廃業時に受け取り可能です。共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能です。一括の場合は「退職所得」扱いに、分割の場合は公的年金等の「雑所得」扱いとなり、受け取り時に重い税負担とならないようになっています。

3. 低金利の貸付制度を利用できる

➣売上の減少などにより資金繰りが苦しくなった際に、小規模企業共済では掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を利用できます。貸付けの種類も様々ありますので、詳細は以下のリンクからご確認下さい。

・一般貸付け

・ 緊急経営安定貸付け

・ 傷病災害時貸付け

・福祉対応貸付け

・創業転業時・新規事業展開等貸付け

・事業承継貸付け

・廃業準備貸付け

【貸付制度について】

https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/loan/index.htm

デメリット

1. 12か月未満の掛け捨てリスク

➣廃業時や解約時に共済金を受け取ることができますが、掛金納付月数が12か月未満の場合は受け取ることができません。

※一部の共済金は受け取ることができます。

2. 加入期間20年未満は元本割れ

➣掛金納付月数が240か月(20年)未満で解約をした場合は、元本割れしてしまいます。また、加入期間が240か月以上でも、途中で掛金を増額や減額をした場合に掛金区分ごとの掛金納付月数が240か月を下回ったときは、解約した場合に受け取れる解約手当金が掛金合計額を下回ることもあります。

最後に

掛金をいくらにすべきか悩まれる方が多いと思いますが、可能であれば個人的には掛金限度額の70,000円で行うことをお勧めします。掛金が高ければ高いほど節税効果がありますが、掛け捨てリスクや元本割れリスクもありますので、ご自身の状況をよく考えた上で決めることが大切です。

- 小規模企業共済は中小企業の経営者や役員、個人事業主の退職金の積み立てができ、節税にもなりメリットが多いですが、掛け捨てリスクや元本割れのデメリットもありますので、加入をする際にはしっかりと検討をしましょう!

※記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。法令または公的機関や専門家に相談の上、ご自身の判断の基でご利用下さい。